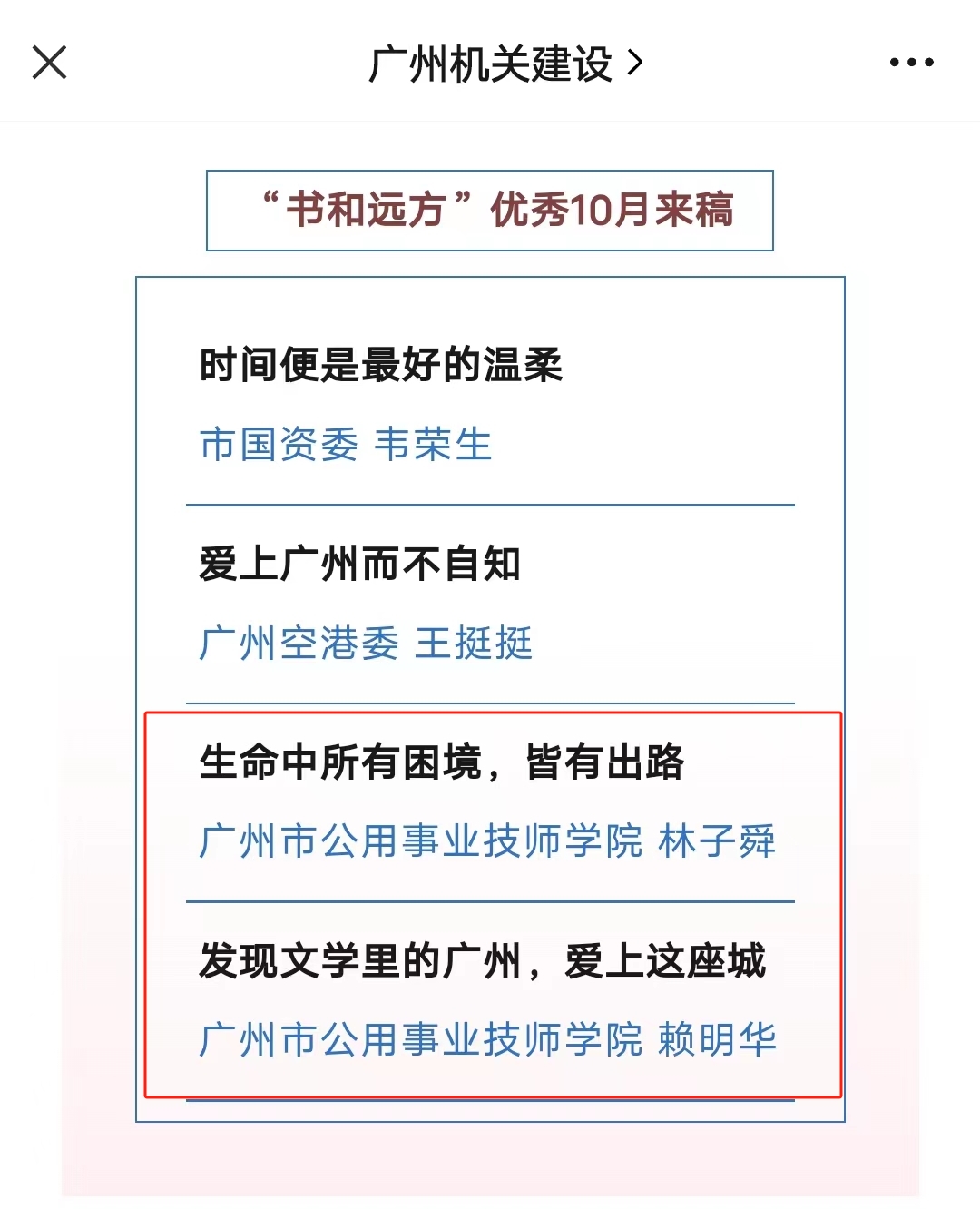

“吾生也有涯,而知也无涯”。在2023年10月的“书和远方”读书活动中,学院共有11篇读书心得被择优刊登在“广州日报”APP和“新花城”APP。其中,信息文创产业系党支部林子舜《生命中所有困境 皆有出路》和公共基础系党支部赖明华《发现文学里的广州 爱上这座城》被广州机关建设评为优秀来稿。

下面,一起跟随11位老师的笔触,品味书香人生的感悟吧。

《也许你该找个人聊聊》

生命中所有困境 皆有出路

信息文创产业系党支部 林子舜

心理学家卡尔·荣格说过:“只有直面灵魂的人,才会觉醒。”《也许你该找个人聊聊》讲的就是关于直面自己灵魂的故事。

书中讲述了五个典型人物面临生活困境的故事,涵盖了人生的不同阶段,有少不更事不知如何认真对待生活的少女夏洛特、有新婚燕尔但身患绝症的年轻女教授朱莉、有事业有成但不知如何做好家庭与事业平衡的成功男士约翰、有已垂暮但仍不能原谅自己的耄耋老人瑞塔,还有一位很是特殊,她是有丰富心理咨询经验却不能解救自己的心理女医生洛莉,也就是作者自己。他们各有各的痛苦和悲伤,为了掩盖这些痛苦和悲伤,他们用各种心理防御保护自己,不让悲伤流露、不让痛苦溢出。

《也许你该找个人聊聊》虽然没有华丽的辞藻,却引人入胜,读过这本书,感觉自己仿佛踏上一场心灵疗愈之旅。我常常随着书中主人公故事情节的跌宕起伏,或是开怀大笑,或是匪夷所思,或是感同身受,或是泪流满面。

很多次我都会放下手中的书,联想起生活中的自己,生而为人,难免失意。面对困境时,我的第一反应往往是逼自己坚强,这样做看似是正面的,积极的,其实是在压抑自己的情绪,亦是对当下自我真实状态的否定。这种规避,并不会使痛苦减少,而是让痛苦以另一种形式降临在身上。真正能帮助我们走出困境的,恰恰是接纳当下的痛苦,允许自己暂时无法好起来。生命的意义不在于追求享受,而在于接纳痛苦。

合上《也许你该找个人聊聊》,眼睛有些湿润。上次读书动情是什么时候?我已记不清晰,流泪的记忆很少,这是羞于示人的情感。书中说“情绪崩溃”是人之常情。洛莉用她和四位来访者的事例提醒我们:每个人都会遇到形形色色的问题,情绪是需要宣泄的,找个人聊聊就是改变的开始。当我们笑着说出了曾经让自己痛彻心扉的故事或经历,或许,这便是一种接纳,一场自我救赎。

“那些焦虑、悔恨、迷茫时刻,你不该独自扛着,找个心理医生聊聊吧,你会发现所有困境其实都有出路。”中年的我,和其他人一样,会遇到各种各样的心理问题,每当目标未能如期完成时,我总会沮丧和痛苦,正如书中让我感触最深的一句话是“差一点总是最难的,对不对?”如何让自己应对负面情绪,走出困境?找个人聊聊,便可与自己和解。当痛苦可以被言说,再大的悲伤和痛苦都将成为过去;再多的不足也可以被换一种更好方式去满足;再满的焦虑都可以幻化成无数个“当下”被我们好好对待。

如果赶不上凌晨的日出,不妨看看傍晚的夕阳,如果不能意识到“完美是幸福的敌人”,那你就剥夺了让自己快乐的权利。万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。心之所向,便有阳光,相信生命中所有困境,皆有出路。

一起来看《也许你该找个人聊聊》吧,你会找到自己,就像书的结尾写道:如果你在阅读时觉得看到了自己的影子,那既是巧合,也不是巧合。

内心丰盈者 独行亦如众

行政第二党支部 彭婀娜

国内知名心理学家李松蔚在为《也许你该找个人聊聊》写推荐序的时候说:“读这本书的过程,就是在灵魂的方寸之地一寸寸探索。越往下,越是晦暗幽深,于无声处听惊雷。”美国心理治疗师洛莉2019年创作的《也许你该找个人聊聊》,荣登当年众多媒体推荐的年度必读书榜单。

作者本人是一名心理咨询师,而与其他心理咨询师手记不同的是,书中不仅记录了几个来访者的故事,更是将作者自己由咨询师变来访者的经历展现在读者面前,真诚且真实。

让我印象最深的是困在过去错误中六十九年之久的老太太心灵救赎的故事。这位69岁的来访者瑞塔,迟暮之年,回首过往,她的一生仿佛没有一件事能将此时的她从抑郁的深渊里面拉出来,几次不幸的婚姻、被家暴的经历、对她怀恨在心断绝关系的儿女、孤独而凄惨的晚年,这些记忆让她因为害怕再次遭受遗弃而选择竭尽全力推开身边有可能带给她温暖的人,让她决定如果七十岁之前生活再没有一点改变就亲手了结自己的生命。

而心理咨询给了她一次重新讲述人生故事的机会,这个故事中,瑞塔从一个受害者变成了拯救自己的英雄,不再自罪自责,懂得打开心门,让一束光照进来。她开始教邻居的孩子学绘画,开始经营自己的艺术网站,设计自己的作品,也同时收获了她曾经羡慕的人与人之间的情谊,感受到被喜欢、被需要。

每个人都可能在生活中遭遇各种各样的痛苦,有的甚至压得你寸步难行,但从痛苦中得到重生之后,重新经历的每一次欢笑、每一段好时光,才会感到加倍的幸福。

作家周国平曾说:“人生任何美好的享受都有赖于一颗澄明的心,唯有内心富有充盈,方能从容抵抗世间所有的不安与躁动。”内心丰盈,就是让自己内心充满爱、充满平和、宁静和喜悦。

一个人,只有真正做到内心丰盈才会发现,这样的人生,才能够真正治愈自己。因为能够治愈自己的,从来就不是时间,而是真正做到了释怀,不慌乱,不纠结,也不纠缠。

读《也许你该找个人聊聊》有感

智慧交通产业系党支部 苏良双

《也许你该找个人聊聊》这本书,是心理学家洛莉.戈特利布写的,讲的是心理学方面的东西。这本书主要告诉我们在遇到困难和挫折的时候,应该找别人谈谈,听听别人的意见,这样能减轻压力,也能更好地解决问题。读完这本书,我深深感受到跟别人交流的重要性,并且收获了一些宝贵的心理学知识。

首先,本书强调了倾诉在应对困难和挫折时的重要性。许多人倾向于独自承受问题,然而,这种做法往往会加重负担,让自己陷入困境中难以自拔。通过与他人倾诉,我们可以减轻内心的压力和痛苦,并获得情感上的支持和安慰。同时,倾诉也有助于我们更清晰地认识问题的本质,找到解决问题的方向和方法。本书通过丰富的案例和实证研究,展示了倾诉的积极影响,给我留下了深刻的印象。

其次,本书还介绍了有效倾听的技巧。在与他人交流时,我们不仅要学会倾诉,还要学会倾听。这是一种关注和尊重他人的表达方式,可以帮助对方更好地理解和解决问题。书中提到了一些倾听技巧,如主动倾听、理解对方的感受和观点、给予积极的反馈等。通过运用这些技巧,我们可以更好地与他人建立互信和共鸣的关系,并为对方提供有效的支持和帮助。特别是作为技工院校班主任的我感受就更深了,与高中学生相比,技工院校的学生往往更加复杂和敏感,这需要我们在工作中更加注重倾听和引导。

此外,本书还强调了心理咨询在解决复杂和困难问题方面的作用。当我们面临这些问题时,需要专业人士的帮助和指导。心理咨询师具备专业的知识和技巧,可以帮助我们更好地认识和理解自己,找到解决问题的途径。本书通过一些案例和故事,展示了心理咨询的积极作用,让我深刻认识到心理咨询的重要性。

总的来说,读完《也许你该找个人聊聊》这本书后,我深刻体会到了与他人交流的重要性。通过倾诉和倾听,我们可以更好地理解和支持他人,也可以获得他人的理解和支持。我相信,在今后的生活中,我会更加注重与他人的交流和倾诉,也会更加主动地寻求心理咨询的帮助,以更好地解决自己的问题和困惑。

《文学里的广州》

发现文学里的广州 爱上这座城

公共基础系党支部 赖明华

我们要真正读懂广州的美丽,首先要发现广州之美,其次要理解广州之美的内涵,所以,本月我选择了“读懂广州”书系之《文学里的广州》来阅读,享受读书之趣。

首先,“读懂广州”《文学里的广州》的体裁丰富,书里按诗词、散文、小说、杂记四种体裁辑录名家名作,同时书中将历史长河中反映了广州城2000多年沉淀下来的诸多文学的灿烂文学篇章编入书中,充分反映广州的整体风貌,使读者们得以更好地走进这座名城所蕴含的历史文化里头。

如“诗词卷”辑录了历代诗人咏广州的经典之作,如杨孚的《榕》、张九龄的《使至广州》、苏轼的《浴日亭》、陈恭尹的《九日登镇海楼》等,这些诗词无不融情于景,意境豁达,令人回味无穷;“散文卷”选取现当代著名作家描写广州风土人情的美文,如鲁迅的《<如此广州>读后感》、老舍的《春来忆广州》、冰心的《给广州的朋友》、巴金的《广州二月记》等, 作家们以细腻的笔触记录这座城市的生活的点点滴滴,寻觅大街小巷无处不在的烟火气息;而“杂记卷”收录古今中外名家描绘广州时代气象的杂文、名人传记,如司马迁的《史记·南越列传》、亨特的《行商》、屈大均的《广东新语》、刘斯奋的《广州赋》《冼星海:我学习音乐的经过》等,一首首波澜壮阔的史诗,守护广州延绵千年的城市记忆;“小说卷”则是12位当代作家潜心打磨的“广州故事集”,如欧阳山的《三家巷》,章以武、黄锦鸿的《雅马哈鱼档》,张欣的《岁月无敌》,张梅的《成珠楼记忆》,鲍十的《咸水歌》等,无不让我们读者在享受文学之美的同时,能更好地了解这座历史文化名城的历史变迁和人文精神。

要读懂广州乃至爱上这座城,我们还可以从散文《你若爱上,便是家园》中获得心领神会。本文的作者从外地来到广州30多年,从开始不能融入广州、不喜欢广州,到慢慢地融入广州、爱上广州的心路就是读懂广州的历程。散文中有这样的描述,“我在走进广州的30年的过程当中,广州也走进了我的生活”,它真实地反映出作者作为一个外地的客家人是如何了解广州、热爱广州、最后成为一个广州人的历程。“广州这个千年流转的码头,让不是广州人的外地人最后变成了广州人”,这也是读者的真实收获。

通过这些感性的名家名篇,让人读来兴趣盎然,品味着广州充满人情味同时底蕴深厚的文化历史,能够让人们真正了解广州、爱上这座美丽的城!

《文学里的广州》:探寻城市的灵魂与温度

行政第一党支部 吴燕

作为一名信息中心工作人员,我的日常工作中虽然与大量的文字、数据和信息打交道,但我一直深感自己与真正的文学之间存在着难以逾越的鸿沟。然而,最近的一次阅读体验却彻底改变了我对文学的认识。我阅读的是“读懂广州”书系之《文学里的广州·杂记》。

《文学里的广州·杂记》不仅是一本文学读物,更是一部深度解读广州城市文化和历史的人文作品。它收录了多位作家的散文、小说、诗歌等各类文学作品,从不同的角度和层面描绘了广州这座城市的风貌、人情和历史。每一篇文章都如同一幅细致入微的画卷,带领我走进广州的大街小巷,感受这座城市两千多年的脉动与温度。

在这本书中,我尤其被黄礼孩的诗歌所吸引。他的诗歌不仅具有深沉的历史感和浓厚的文化底蕴,更充满了对广州这座城市的深深热爱和敬仰。黄礼孩的诗歌仿佛是一座座时光之门,带我穿越时空,感受广州城市气质的养成。他笔下的广州既古老又年轻,既繁华又朴实,既传统又现代,仿佛一座永恒的城市,无论岁月如何更迭,它始终保持着自己的独特风貌和温度。

通过阅读《文学里的广州·杂记》,我不仅对广州这座城市有了更深入的了解,更在心灵深处得到了一次人文精神的洗礼。我开始明白,文学并不仅仅是文字和故事,它更是一个时代的灵魂和精神的体现。而一座城市,无论它多么繁华或多么古老,如果没有文学的记录和描绘,那么它就只是一座没有灵魂的城市。

我们都是城市的记忆和历史的守护者,为了更好地了解和感受《文学里的广州·杂记》中所描绘的广州,我们要更加注重对广州本土文化和历史的挖掘与整理,让更多的人可以了解和认识这座城市,感受它的脉动和温度。希望通过我们的努力,让更多的人能够了解并爱上这座充满魅力和温度的城市。

读《文学里的广州》有感

行政第一党支部 邓广生

作为一名学院信息中心的老师,我经常沉浸在数字与数据的世界中,然而,最近我接触到了一部特殊的作品,它让我重新审视了广州这座城市,以及其中蕴含的深厚人文情感。这部作品就是《文学里的广州·散文》。

这部集子中的每一篇散文都像是一把钥匙,引领我打开了一扇扇通往广州历史、文化、风土人情的门扉。我仿佛可以看到陈残云笔下的广州西关的繁华景象,闻到冯乃超文字中珠江傍晚的气息,听到黄天骥描述的粤剧伶人的婉转唱腔。这些深入骨髓的描绘让我对广州有了更加立体的认识,也让我对散文这一文学形式有了更深的理解和喜爱。

书中对广州的多维度展示让我为之震撼。从古到今,从繁华到衰落,从喧嚣到宁静,广州的每一个面孔都在这些散文中得到了细致入微的描绘。这不仅是一个城市的变迁史,更是一个时代的风云变幻。我从中感受到了广州这座城市的独特魅力,以及其中蕴含的深厚历史文化底蕴。

书中的散文不仅具有极高的文学价值,同时也为我们提供了观察和理解广州生活的一个独特视角。通过这些文字,我仿佛可以看到珠江边上的茶楼、骑楼、花窗、商号,听到街头的吆喝、戏台上的唱腔、家庭中的笑语和夜深人静时的叹息。这些细致入微的描绘让我仿佛置身于广州的大街小巷之中,亲身感受这座城市的繁华与沧桑。

在这部作品中,我还看到了广州人民的朴实、热情和坚韧。他们在困难面前不屈不挠,始终保持着乐观向上的精神。这种精神不仅体现在广州的历史长河中,也深深地烙印在每一个广州人的心中。这也是为什么广州能够在历经沧桑之后依然焕发出强大的生命力。

此外,《文学里的广州·散文》还让我深刻体会到了文学与城市之间的紧密联系。通过文字,我们不仅可以记录下城市的历史和文化,还可以描绘出城市人的情感与生活。正是这些丰富的人文情感和历史记忆,使得一座城市拥有了独特的文化底蕴和魅力。

总的来说,《文学里的广州·散文》是一部深入挖掘广州城市文化内涵的作品,它让我重新审视了这座我生活多年的城市。通过这部作品,我不仅对广州有了更加全面和深入的了解,也对我自己作为信息中心老师的角色有了新的认识。

读《文学里的广州》有感

行政第四党支部 肖游

友人送我一套《文学里的广州》,翻阅其中的诗词卷,颇有所得。

读《四月八日尝新荔枝》令人耳目一新,首联“一点胭脂染蒂旁,忽然红遍绿衣裳”,新鲜荔枝的俊俏模样跃然纸上,还兼具招人怜爱之情,恍然发觉这确是十分贴切的描述,形神兼备,霎时间只感觉心底的一层窗户纸被贯穿了,从此托在手掌的一丸心头好有了恰如其分的吟唱。荔枝作为岭南最具代表性的水果,早已成为一张名片,人们对它的热爱和追捧由来已久,故在尾联作者杨万里和苏东坡来了一个跨世纪联动。苏轼放言:“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人。”杨万里则呼应道:“老饕要啖三百颗,却怕甘寒冻断肠。”借由一颗荔枝,仿佛穿越了时空,把古今人杰联系在了一起,品尝鲜果,把酒言欢,令人心悦神往。

广州的形象也在一篇篇的诗章中逐渐丰满起来,篇首章《南裔异物赞·榕》写道:“榕树栖栖,长与少殊。”榕树初生如“葛蔂之俦”,而经过积年累月的生长,成长为“高出林表,广荫原丘”的苍天大树。恰如广州城的发展,经过一代代人的经营和建设,历经沧海桑田,一步步演变成为今天的国际大都市。

在历史长河中,人们展现了勇气、智慧。“酌贪泉而觉爽,处涸泽以犹欢”流传至今。《酌贪泉诗》中,走马上任的吴隐之以贪泉明志,“试使夷齐饮,终当不易心”,为官恪守清廉,造福一方。《疍户》一诗则描写水上渔民的生活,“煮蟹当粮那识米,缉蕉为布不须纱”。人们因地制宜,靠水吃水,展现了劳动人民的生活智慧。

诗歌作为承载人们精神文明的载体,以精炼传神的文字描述,传达生活志趣,再现市井风貌。《文学里的广州·诗词卷》遴选出一篇篇闪光的岭南诗词,像一个个熠熠生辉的时空坐标,钩织出一条连绵不绝的文化长城。回眸凝望,它连接古今,串联未来,传递精神力量,是岭南的文脉,等待人们的发掘和延续。

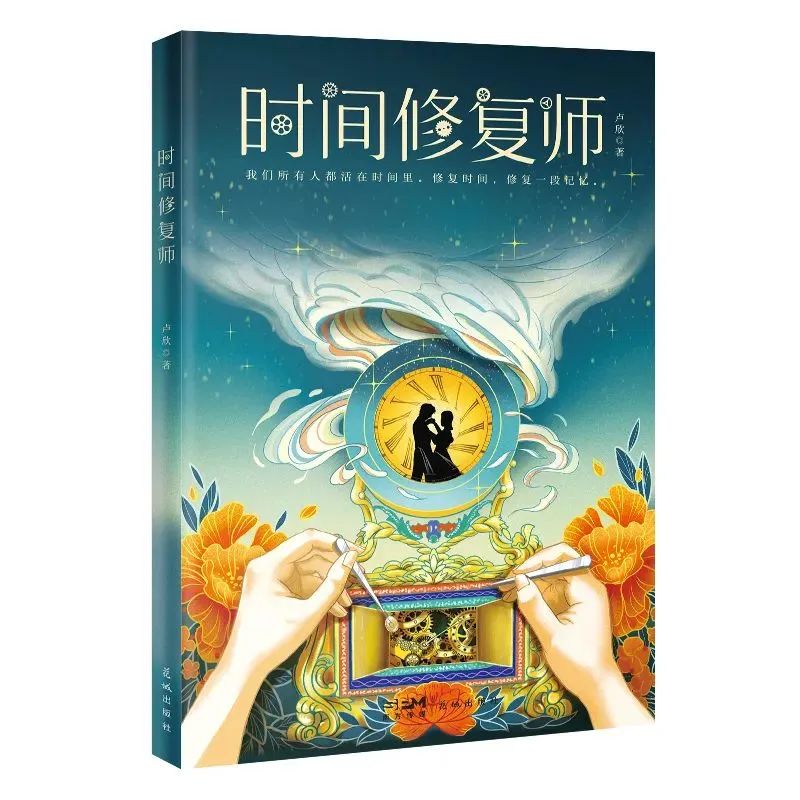

《时间修复师》

读《时间修复师》有感

行政第一党支部 朱焕生

《时间修复师》是一部引人入胜的小说,它以古董钟修复为主线,展现了一个别样的视角,让我对历史、文化以及人性有了更深入的理解。卢欣以细腻的笔触,将古钟修复的技艺、人物情感以及广式自鸣钟的辉煌历史巧妙地交织在一起,构成了一幅既具有深度又富有诗意的画卷。

书中对广州十三行博物馆修表师傅们的精细刻画,让我感受到了古钟修复技艺的精妙。他们的一举一动,一言一行,都体现了对技艺的热爱与执着。在修复过程中,他们倾注了大量的心血,只为了让古钟重新焕发生机。这种对技艺的敬畏和尊重,让我深感敬佩。

同时,书中对广式自鸣钟的描绘,也让我感受到了历史的厚重。自鸣钟在广州的历史长河中见证了无数的故事和岁月的变迁。它不仅仅是一个时间的记录者,更是一个历史的见证者。卢欣通过对自鸣钟的描绘,让我仿佛看到了广州历史的缩影,感受到了历史的厚重与独特魅力。

此外,书中的人物塑造也让我深感震撼。主人公周明辉的一生,充满了起起落落,悲欢离合。他的命运与古董钟紧密相连,仿佛时钟的每一次跳动,都在诉说着他的生命故事。他的经历,让我感受到了人生的无常与不可预测。同时,他的内心世界也让我深感共鸣。他对于古钟修复的热爱,对于家族历史的尊重,都让我看到了一个普通人在面对命运时的坚韧与执着。

书中最让我印象深刻的,是作者双线并行的叙事手法。这种手法让我感受到了平行时空的既视感,仿佛古与今、历史与现实交织在一起,形成了一个独特的时空维度。这种叙事手法让我在阅读过程中始终保持高度的紧张和期待,让我在感受主人公的情感与命运的同时,也对古董钟的历史和文化产生了浓厚的兴趣。

总的来说,《时间修复师》是一部值得一读的好书。它以独特的视角展现了古董钟修复技艺的精妙、广式自鸣钟的辉煌历史以及人性的复杂与多样。卢欣的写作风格也让我深感敬佩。他用细腻的笔触描绘了人物的情感、历史的厚重以及技艺的价值。他的写作让我在阅读过程中感受到了情感的共鸣和思考的深度。

修复时光 传承焕新

行政第二党支部 詹敏华

“当、当、当……”读着卢欣老师的《时间修复师》,我的耳边不时回响起悦耳的打点声,脑海中浮现的是家乡老厝墙上挂的20世纪初制造的八角挂钟。

《时间修复师》述说一个关于古董自鸣钟的故事、一个关于时间的事故。故事的尾声,在钟表组修复师霍师傅、小冼师傅、苏师傅和珐琅工艺师徐师傅等匠人的匠心努力和巧手修复后,周家的铜鎏金转花人偶自鸣钟修复如初,古老座钟齿轮重新转动,人偶不停地转动着手里的绸花,钟座顶部的石料花也同时飞快地转动着,它又可以计时,而且很准。自鸣钟修好了,周家人往昔的恩怨纠葛也烟消云散了,周家人重拾平和有爱的大家庭。

这座古钟,交织了周家三代的悲欢离合;这座古钟,萦绕着浓浓的岭南人家的烟火气;这座古钟,再现了广钟技艺的辉煌;这座古钟,展现了广州十三行博物馆古董钟修复师们的匠心和传承……

合上书,我立刻给父亲打了电话,询问起家乡老厝八角挂钟的现状。老厝的八角挂钟,钟座上端钟盘的外沿是八角形,钟盘上数字是罗马数字,有右开玻璃门,打开可上弦拨表校时,八角形下是一个底部以两个钝角收尾的长方形钟箱,也是右开玻璃门,里面有钟摆,上弦用的钟钥匙也放在里面。小时候,每当挂钟停摆了,我最喜欢的就是爬上高脚凳,打开玻璃门拿出钥匙给挂钟上弦,最喜悦的就是看到钟摆重新摆动,听着挂钟滴答滴答的声音,仿佛时光又重新开启、向前走动。

自我记事起,家乡老厝的八角挂钟的木边框已被岁月打磨成深灰色,但依然走得准。这座挂钟,是我的外曾祖母20世纪40年代从越南归国时精心打包带回来的,一直留存到现在。小时候,外曾祖母经常教导我们要守信、要守时、读好书、做好人;人生就像时钟的齿轮一样,环环相扣,要脚踏实地地走准每一步;要珍惜光阴,做有意义的事情。当听到父亲说,老挂钟已停摆多年,外框也有破损。我的心一下沉了下去……转瞬间,我和父亲说:“下次我们回家乡一定要去给老挂钟再上一次弦,努力让它再走起来。”

《时间修复师》读后感

社会服务产业系党支部 蒋广进

阅读《时间修复师》这部小说,带给我了一场绚烂的时间之旅,满载着对广钟制作技艺和人性复杂性的思考。通过跳跃时空的故事情节,作者揭示了时间的奥秘、个人命运与时代变迁的关系,以及传统手工技艺的传承和创新。我仿佛经历了一场穿越时间的旅程,与年轻人和老年人一起快乐、悲伤。这个关于钟表的故事,同时也是一个关于时间的故事。它让我思考起时间的流逝以及个人命运与时代变迁的关系。

书中的角色塑造也非常精彩。每个角色都有其独特的性格和经历,他们之间的互动和关系丰富了故事的戏剧性。主人公面临的道德选择,与其他角色之间的纠葛,展现了人性的复杂性和对时间的追求。人物形象栩栩如生,让我仿佛能够近距离地感受到他们的情感和心理变化。

本书的叙事结构设计巧妙,伏笔和呼应的运用增加了故事的张力。作者以三代人的故事串联起形形色色的人生,通过物品和情节的交错呼应,展现了时间的继承和传承。故事中的每个细节都承载着历史的流转和文化的交融,时间是度量人和物运动的尺度,而钟表则是衡量时间的尺度。似乎时光也在书页之间流转,让我感受到时间的延续和变迁。

通过阅读《时间修复师》,我对广钟制作技艺的历史和传承有了更深的了解和欣赏。这门古老的手工技艺以其独特的风格、精湛的工艺和创新的构思,展现了岭南文化的魅力和创造力。我对广钟制作技艺的守护和传承充满敬意,希望这门传统的手工技艺能够得到更好的保护和发展。

《时间修复师》不仅是一部关于广钟制作技艺的小说,更是对时间、命运和文化的思考。它在其中融入了对传统文化的珍视与传承,让我深深感受到时间的价值以及个人命运与时代变迁的连接。这是一部值得深入思考的作品,告诉我们时间的流逝和珍贵,以及传统文化的延续和创新的重要性。我由衷推荐这本书,希望更多的读者能够在这个精彩而又思考的故事中找到共鸣,体味时间的宝贵以及传统文化的珍贵。

读《时间修复师》有感

公共基础系党支部 黄小燕

“一天过去了,你看到了一次日升日落;一年过去了,你感受了一遍寒来暑往;一生过去了,你经历了所有的悲欢离合。”这是作者卢欣写在《时间修复师》里的题记,读此不由觉得,时代流转,人无法同时拥有时间和对时间的感受,生命终将归于尘土,时间永恒于世,留存物证是对生命最好的证明。

纪录片《我在故宫修文物》掀起一股文化热潮,这是我第一次接触到钟表修复这份职业,也直观地感受到分秒的精准需要匠人背后毫厘不差的努力。在这群“时间修复师”看来,钟表修复不仅仅是为了还原,更是对时间细节的一次次从头打量和校对。故事中的主人公霍师傅有这样一段独白:“作为修钟表的人,他必须恪守时间的丈量规则,然而在某些时候,时间的长短和计量方式完全不重要。”我们从未看到过时间,但奇妙的是,我们可以看到作者笔下的“时间”可以有多个具象的载体,例如霍师傅接手的有着熟悉标志的铜鎏金转花人偶钟、发生在周家三代人之间的恩怨纠葛、时代变迁下的社会面貌。时间并不具体,但它可以被赋予意义,修复时间其实就是修复记忆和情感,当古钟开始转动,古老的滴答声唤醒今人对流逝时间的记忆,我想这也是《时间修复师》这本小说想要传递的声音之一。

卢欣笔下描绘的是一个关于古董钟表修复的故事,同时也是一次关于广钟技艺传承、个人命运与时代变迁相互交织的时光之旅。在这个故事里我们不仅对“时间”有了新的思考,也开始引导我们重塑在这个时代如何认识、对待与传承非物质文化遗产的态度,尤其这部小说还是以广州十三行博物馆修复中心的古董钟修复师为主人公、以及广式自鸣钟制造技艺的传承与发展为线索而展开。作者不仅写钟表修复,写广州生活的饮食风味、婚嫁礼俗和生活习惯,写寻常百姓家的你来我往,书中还有许多粤语对白,颇具广味意趣。读《时间修复师》,不仅让我们看到了传统技艺之精湛,更重塑了我们对时间与生命的思考。

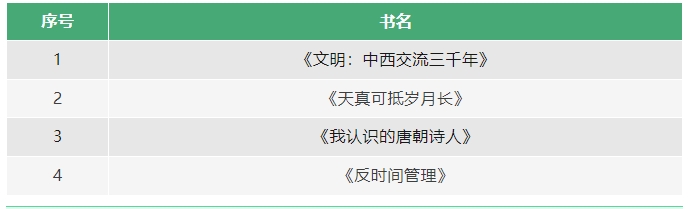

“书和远方”11月书单