今年我国“世界肝炎日”的宣传主题是“消除肝炎,积极行动”,旨在提高人们对病毒性肝炎及其所导致疾病的认识和了解,提升全民肝炎防控意识,努力消除肝炎危害。

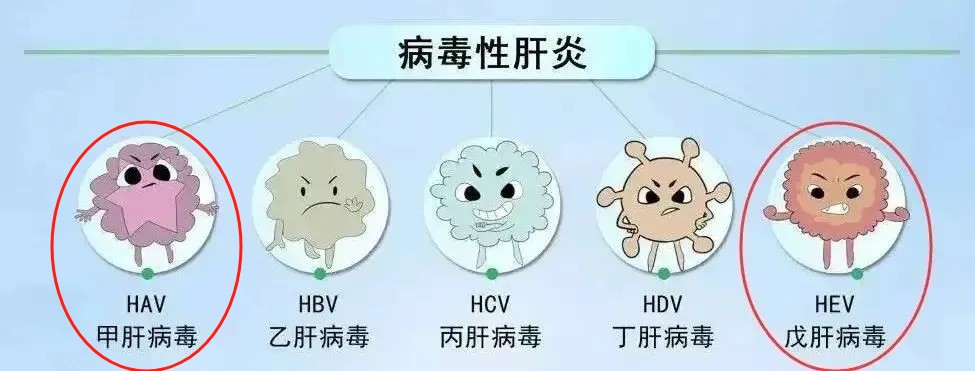

一、病毒性肝炎的种类

病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的以肝脏炎症和坏死为主的一组传染病,属于我国乙类法定传染病。肝炎病毒主要有五种类型,分别为甲型、乙型、丙型、丁型和戊型。

甲肝和戊肝多为急性发病,一般预后良好;乙肝、丙肝病程复杂,迁延成慢性后可发展为肝硬化或肝癌。

二、病毒性肝炎临床表现

各型病毒性肝炎临床表现相似,急性期以疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主,部分病例出现黄疸;慢性感染者可症状轻微甚至无任何临床症状。

三、病毒性肝炎的传播途径

①甲肝和戊肝主要经消化道传播,水源或食物被污染可引起暴发流行。

②乙肝和丙肝主要经血液、母婴和性传播。例如,输入被病毒污染的血液及血液制品,使用侵入性医疗或美容器具(如纹身、穿耳孔等),共用剃须刀和牙刷。

③丁肝的传播途径与乙肝相似,与乙肝病毒同时或在乙肝病毒感染的基础上才能感染。

四、病毒性肝炎的检测

有疑似病毒性肝炎症状或易感染人群,应主动到医疗机构检查。

①甲肝和戊肝多为急性发病,如有不洁饮食史或病人密切接触史,并伴有疑似病毒性肝炎症状,如全身乏力、食欲减退、恶心呕吐、腹胀、肝区不适、尿色加深等,应尽快到医疗机构就诊检查。

②建议易感染人群(如有输血、创伤性治疗、使用消毒情况不明的器具文身、文眉等行为的人员,艾滋病病毒感染者、乙肝和丙肝患者配偶或所生子女)和肝脏生化检查不明原因异常者,应主动到正规医疗机构进行乙肝和丙肝检查,了解自身感染状况,做到早发现、早诊断和早治疗。

五、病毒性肝炎的治疗

病毒性肝炎患者应遵从医嘱,进行规范化治疗,切忌自行停药或轻信虚假广告。

甲肝和戊肝绝大多数是急性病毒性肝炎,经及时规范治疗,多数患者半年内可完全康复。少数重症患者有肝衰竭危险,应予以重视。

甲肝和戊肝绝大多数是急性病毒性肝炎,经及时规范治疗,多数患者半年内可完全康复。少数重症患者有肝衰竭危险,应予以重视。

乙肝容易转为慢性,目前尚无有效药物可完全清除乙肝病毒,但经规范的抗病毒治疗,可最大限度抑制病毒复制,延缓和减轻肝脏损害,阻止肝硬化、肝癌及其并发症的发生。患者应遵从医嘱、积极配合治疗,并坚持定期检查。随意换药、自行停药或不按时复诊检查,均可能会引起病毒耐药、病情反弹或复发。

乙肝容易转为慢性,目前尚无有效药物可完全清除乙肝病毒,但经规范的抗病毒治疗,可最大限度抑制病毒复制,延缓和减轻肝脏损害,阻止肝硬化、肝癌及其并发症的发生。患者应遵从医嘱、积极配合治疗,并坚持定期检查。随意换药、自行停药或不按时复诊检查,均可能会引起病毒耐药、病情反弹或复发。

丙肝也容易转为慢性,经过规范全疗程的抗病毒治疗,绝大多数患者可治愈。

丙肝也容易转为慢性,经过规范全疗程的抗病毒治疗,绝大多数患者可治愈。

所有病毒性肝炎患者应避免酗酒、吸烟、不合理用药等加重肝脏损害的行为。

所有病毒性肝炎患者应避免酗酒、吸烟、不合理用药等加重肝脏损害的行为。

六、病毒性肝炎的预防

(一)甲肝和戊肝

注意饮食、个人、饮水卫生和接种疫苗,可有效预防甲肝和戊肝。

1.饮食卫生:确保饮用水的安全,避免饮用未经处理的水源;在食用生蔬菜和水果前,应彻底清洗。

2.个人卫生:经常洗手,特别是在处理食物、使用厕所后,以及吃饭前。

3.食品安全:确保肉类食品充分煮熟,避免食用未煮熟的猪肉或其他可能携带戊肝病毒的动物肉类。

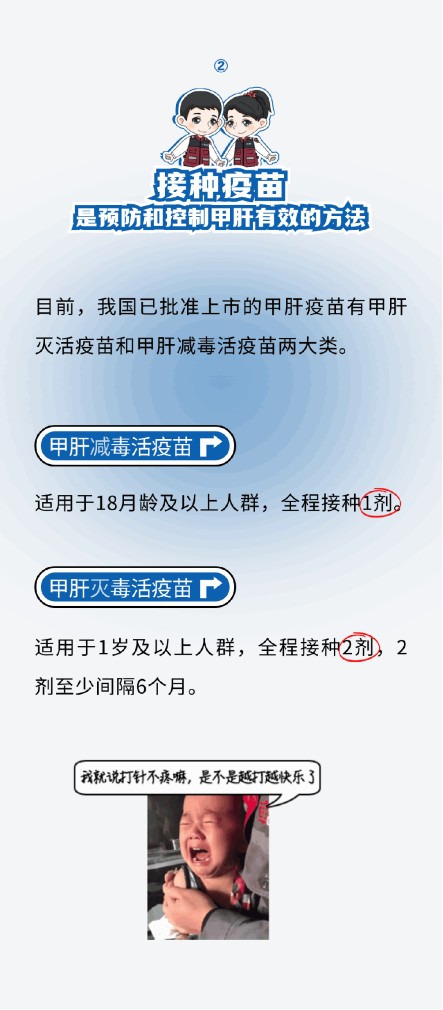

4.接种疫苗

①甲肝疫苗已纳入扩大国家免疫规划,对18月龄儿童给予免费接种;

②接种戊肝疫苗是预防戊肝最有效的方法。

戊肝疫苗适合16岁及以上易感人群。推荐用于戊肝病毒感染的重点高风险人群,如餐饮业人员、学生、育龄期妇女、疫区旅行者等。

按0、1、6月接种方案进行3次接种,即当天接种第1剂,第1剂接种后1个月接种第2剂,第1剂接种后6个月接种第3剂。目前公开研究数据显示,如果已按免疫程序接种3针,暂不需要加强免疫。

(二)乙肝

(1)预防乙肝病毒感染最有效的方式就是接种乙肝疫苗,尤其是乙肝病毒的高危感染人群,应尽早接种疫苗。

小时候或者以前接种过乙肝疫苗是不是就不用接种了?

小时候或者以前接种过乙肝疫苗是不是就不用接种了?

答案是否定的,乙肝抗体会随时间推移、年纪增长慢慢衰退或减弱,只有通过乙肝表面抗体检测才能得知自己是否还有乙肝抗体,当检查发现抗体滴度(乙肝表面抗体)<10mIU/ml或乙肝两对半全阴性:应积极注射乙肝疫苗加强针。

答案是否定的,乙肝抗体会随时间推移、年纪增长慢慢衰退或减弱,只有通过乙肝表面抗体检测才能得知自己是否还有乙肝抗体,当检查发现抗体滴度(乙肝表面抗体)<10mIU/ml或乙肝两对半全阴性:应积极注射乙肝疫苗加强针。

(2)除接种乙肝疫苗外,针对乙肝传播,做好个人防范,也是预防乙肝的有效措施。

①避免使用共用注射器:如到正规医疗机构输血、使用血液制品、纹身、穿刺、口腔诊疗等。

②安全性行为:正确使用安全套,避免不安全性行为,如多个性伴侣或无保护措施的性行为。

③注意个人卫生:不与他人共用递须刀、牙刷、刮胡刀等可能引起出血的个人用品。

肝炎防治需要我们每个人的参与和努力。让我们从自我做起,关注肝脏健康,积极参与预防和治疗,共同构建一个没有肝炎的未来。