风过立夏

三角梅在廊架间如火如荼

抱着书匆匆穿行的你

却未必发现

脚边那个被遗忘的奶茶杯里

正在上演一场危险的'生命奇迹'——

3只雌蚊在此产下600枚卵

9~15天后将孵化出一群“黑色刺客”

这些新生蚊虫虽非天生带毒

但一旦成功叮咬登革热感染者

便会化身移动“病毒传播器”

让绚丽花季蒙上登革热的阴影

破解登革热传播的"蚊虫密码"

登革热主要通过媒介伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播(登革热也可通过母婴传播和性接触传播,较少见),因此在我国有“花斑蚊”分布的地区,且气象条件适合,蚊子能够维持在较高密度时,就有可能发生登革热。

俗话说“知己知彼,百战不殆”

我们先来了解下这位登革热的“幕后推手”

蚊虫的“生命速成班”

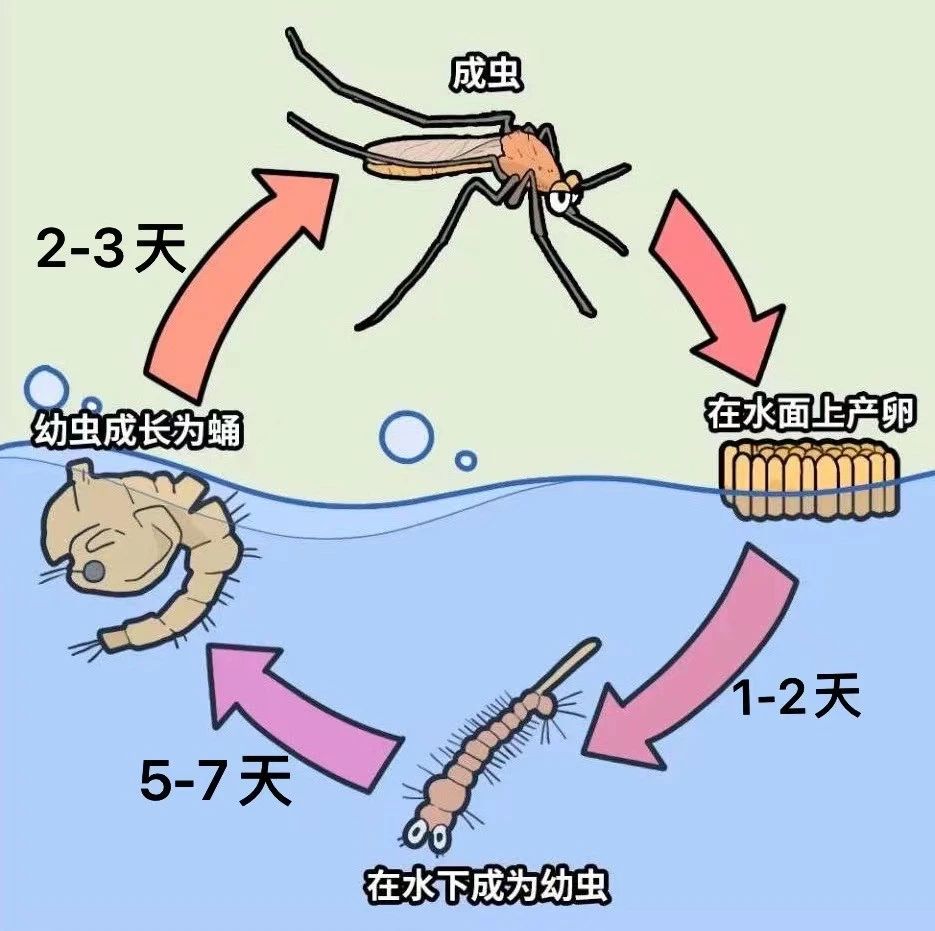

四阶段发育

卵→幼虫(孑孓)→蛹→成虫,前三期均需积水完成,唯有成蚊活动于陆地,全程约2周,水是蚊子繁殖和孵化的唯一场所。

繁殖密码

蚊子的繁殖能力很强

一般雌蚊一生可产卵6~8次,每次200~300粒

雄蚊的寿命一般为14~24天,雌蚊寿命一般为37~74天

可以说一只即将成熟的蚊子幼虫相当于上千只蚊子

吸血雌蚊产卵量是未吸血者的100倍;

黑色容器产卵量为白色的8倍,低处、粗糙表面更受青睐;

登革热病毒可经蚊卵“遗传”给后代,实现跨代传播。

伊蚊的生活习性

1.伊蚊每天有两个活动高峰,分别为:晨间7-9点、傍晚4-6点。

2.伊蚊生存有“两地”:一是繁殖后代产卵的地方叫做孳生地;二是成蚊躲藏的地方叫栖息地。

孳生地:如缸、罐、坛、盆、瓶、轮胎等人工容器以及竹筒、树洞、叶腋等植物容器,但凡有积水的地方就有可能藏匿着伊蚊的幼虫。

栖息地:室外的阴暗避风处,如树叶下,草丛中,缸、罐、坛内壁,楼梯间、水槽下;室内的墙角、桌椅下和床底、悬挂的衣服等。

3.白纹伊蚊喜欢在水中有同种幼虫或卵的容器内产卵。

气温与登革热那些“蚊”题

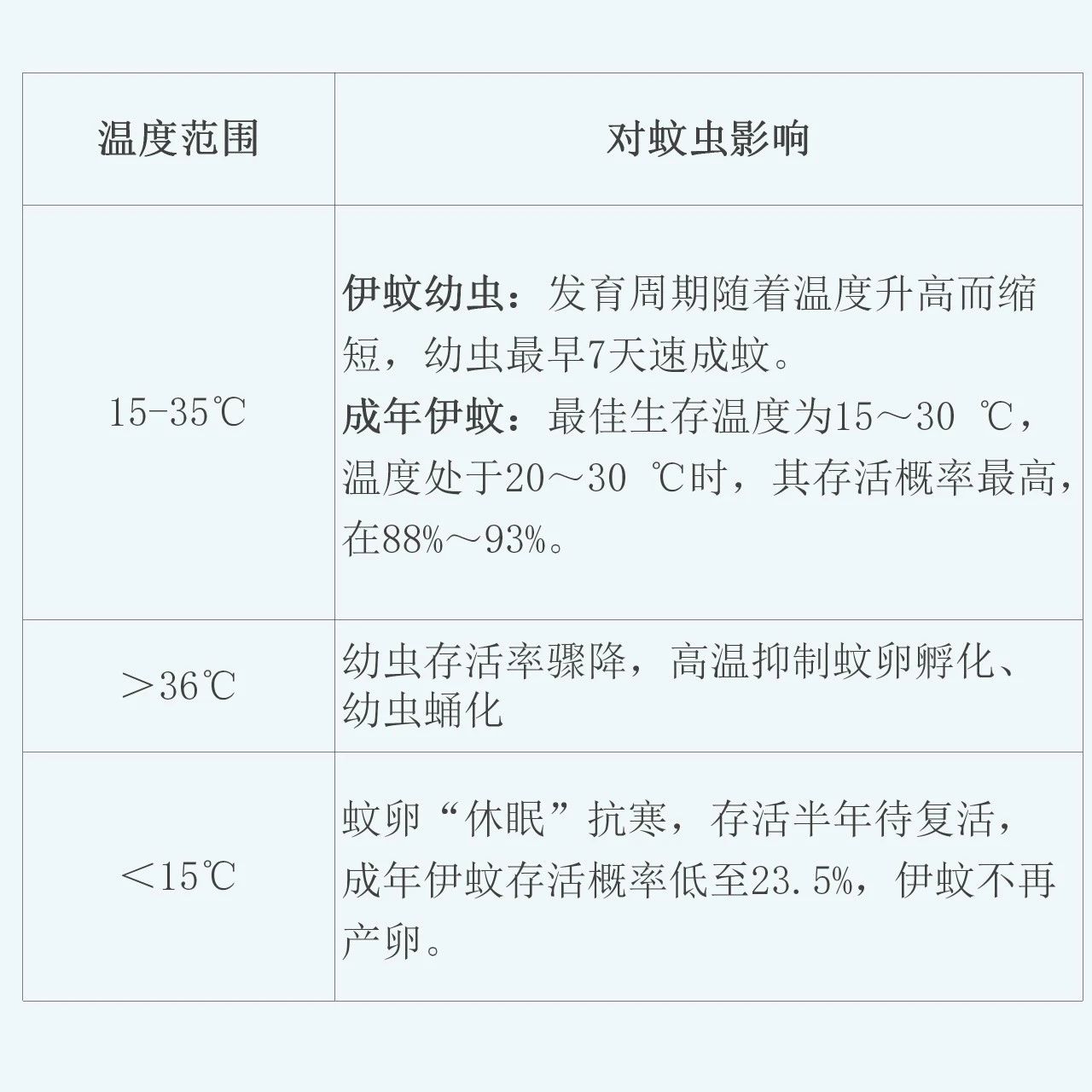

有研究结果表明,气温是影响登革热传播的最重要因素,气温可影响伊蚊幼虫的发育速率、成蚊产卵率和死亡率等,从而影响登革热的发生。

1. 温度的双刃剑效应

2.病毒的“温度枷锁”

温度变化影响病毒在人与蚊之间的传播速率,实验数据显示:

20-30℃:病毒传播效率峰值期,病毒复制加速;

<12℃或>32℃:病毒传染率断崖式下降。

校园的"防蚊作战"策略

误区破除:驱蚊产品的认知陷阱

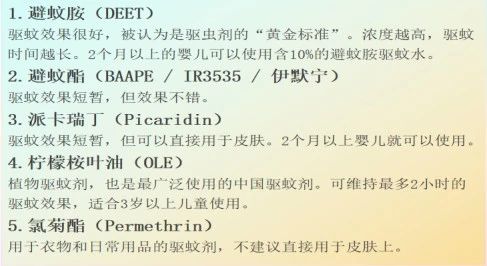

驱蚊贴/手环:有效的化学驱蚊产品包括避蚊胺/避蚊酯/派卡瑞丁/柠檬桉叶油/氯菊酯等。

但市面上几乎所有驱蚊手环、驱蚊贴,主要成分都不是以上提到的有效驱蚊成分。

超声波驱蚊器:大部分手机驱蚊软件都无法发出超声波,完全没有驱蚊效果,部分软件还发出“嗡嗡”声和闪烁的蓝光以期达到以假乱真的目的,实际的效果只会让你的手机费电量增加,产生烦躁情绪和生理不适,甚至导致耳鸣。

科学防控:从源头到个体的立体防御

断源行动:每周执行“三翻一转多维护”

翻:

花盆底托倒置后需用硬毛刷清理残留卵块(蚊卵可黏附存活6个月)

闲置桶罐倒扣时保持45°倾斜角,防止雨水二次积聚

及时清理饮水机托盘

转:

定期旋转盆栽方位,打破蚊虫记忆中的产卵坐标

高频维护:

搞好环境卫生,清除一切卫生死角,维持环境清洁

水生植物每隔3-5天换水,清洗根须

定期清查宿舍、教室区积水

户外安装灭蚊灯,每月开展灭蚊行动(采取投放长效灭蚊幼剂处理孳生地、超低容量喷雾/滞留喷洒杀灭成蚊等)

个人防护全攻略

穿衣技巧:户外穿浅色长袖+宽松束口裤(深色衣物更招蚊),减少皮肤暴露;

驱蚊选择:含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁的产品优先,喷洒脚踝、手腕等部位;

宿舍防护:安装纱窗+蚊帐,用电蚊拍时垂直上下挥动(蚊子飞行轨迹难逃)。

对症设防:蚊子喜欢躲在阴暗潮湿的地方,如有蚊虫,可针对屋内墙角、天花板、床底和座椅背后、桌脚下、楼梯间、水槽下等喷洒杀虫剂。

外出指南:避免在蚊虫出没频繁的时段(上午7-9点和下午4-6点)在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。

健康监测:发现发热、皮疹肌肉等症状,立即隔离并就医。

立夏春去,绿荫冉冉

广州正步入雨水丰沛的盛夏时节

温暖潮湿的气候为蚊虫按下“加速键”——

新一波蚊卵即将孵化

蚊群数量将呈指数级增长

此刻防蚊灭蚊刻不容缓!

让我们用科学防蚊攻略武装自己

清积水、穿长袖、巧驱蚊

携手打造少蚊扰的夏日校园

别让蚊虫搅乱书页间的宁静

从清理脚边一片积雨开始

让青春的笑声盖过蚊虫的嗡鸣